[AI 最新情報紹介ブログ] - [バイブ・コーディング (vibe coding )とは| 従来のソフトウェア開発との比較表を紹介]

バイブ・コーディング (vibe coding )とは| 従来のソフトウェア開発との比較表を紹介 | AI 最新情報紹介ブログ

バイブ・コーディングとは

プログラミングにおける「バイブコーディング」とは、AIツールを活用し、直感や感覚でコードを生成する新しい手法です。

これは、従来の厳密なプログラミングとは異なり、GitHub CopilotのようなAIが提供する候補や自動補完機能を使い、プログラマーが短い指示や断片的なコードから全体のコードを「vibes」(雰囲気)で組み立てていくスタイルです。まるで楽器を即興で演奏するように、AIと対話しながらコードを素早く生成し、開発速度を大幅に向上させます。

専門的な知識がない人でも利用でき、「とりあえず動くこと」を優先する使い捨てのコードや、一時的なスクリプト作成に適しています。多少のバグが含まれる可能性はありますが、AIにデバッグを任せたり、最低限の修正で済ませたりすることで、効率的に作業を進められる点が大きな特徴です。

(*)「vibe」(ヴァイブ)は、元々「vibration(振動)」の略で、ある場所や人、物から感じられる独特の雰囲気、感情、またはオーラを意味します。

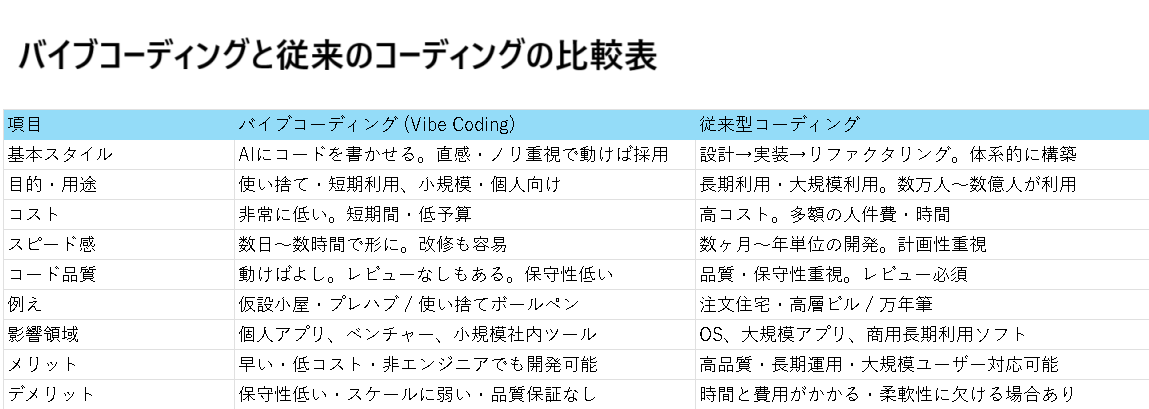

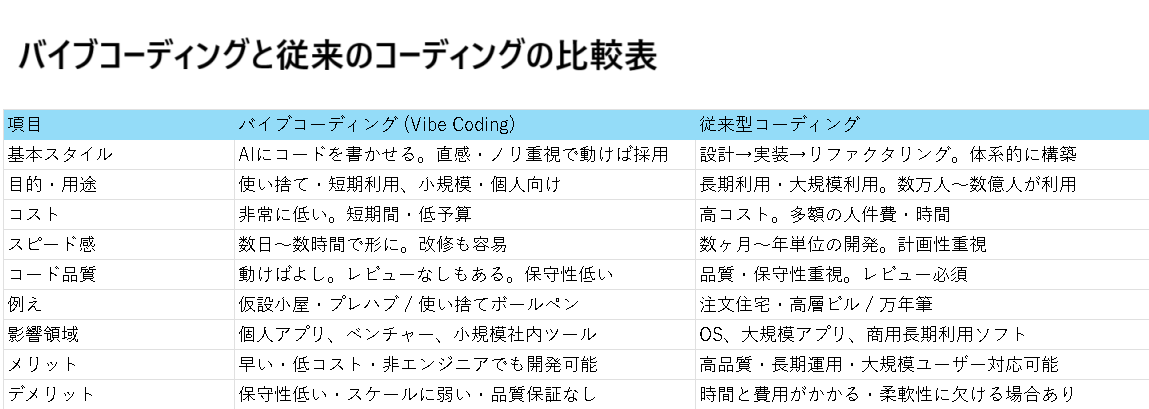

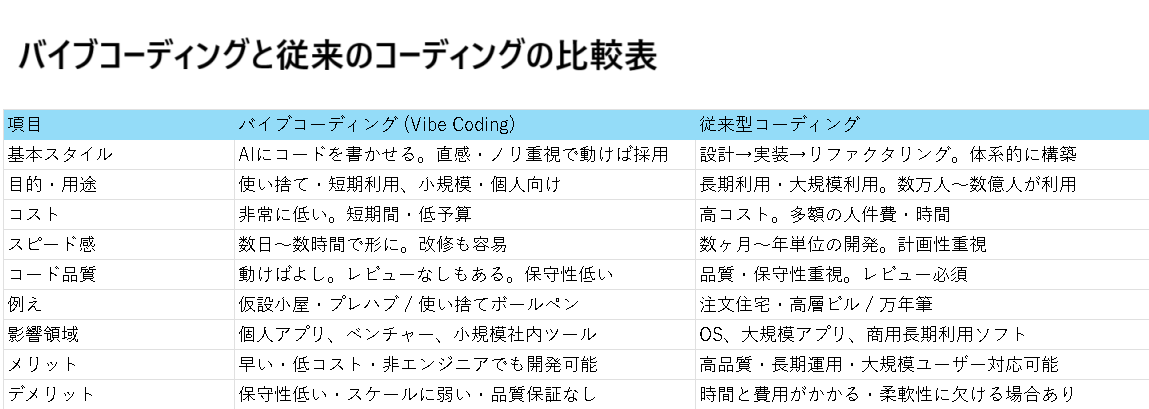

従来のコーディングとの比較表

従来のエンタープライズ向けなどのコーディングとの違いは次の通りです。

エンジニアの働き方の変り方

バイブコーディングは、プログラマーのようなエンジニアリングの専門知識を必要としない「プロンプトエンジニアリング」の側面を強く持っています。

ユーザ(人間)はAIへの適切な指示(プロンプト)を通じて、AIが自律的にコードを生成するため、人間はアイデアの構想、要件定義、そして生成されたコードの評価・修正といった、より上流の工程に注力するようになります。これにより、エンジニアの役割は「コードを書く人」から「AIを使いこなして価値を生み出す人」へとシフトします。

例えば2000年以前はアセンブラやC言語などの低級言語のスキル取得が必須でしたが、今とはっては完全に不要になったことと似ています。

これにより開発コストと時間が激減します。今まで費用対効果の観点から実現不可能だったアプリ、ソフトウェア、プロジェクトが可能になります。例えば、社内の特定チーム向けツール、特定の顧客一人だけに対応する特別なアプリケーションなど、ニッチなニーズに合わせたオーダーメイドのソフトウェア開発が日常的に行えるようになります。自分しか使わないアプリ、仲間しか使わないアプリなどです。

例えば自分用の書籍管理のアプリなどです。これならバグがあっても大きな影響はありません。従来ならそんなアプリでも高額な開発費用があかかりましたが、今ではGPUリソースの消費と電気代位です。一方で極論かもしれませんが、OSの開発や銀行の勘定系のアプリの開発などはハイブコーディングは向いていません。コードのレビューが厳密なテストが必須だからです。

最も大きな変化の一つは、プログラミング経験のない全くない非エンジニアが開発者となり得ることです。AIツールがコード生成の大部分を担うため、アイデアを持つ誰もが、自らの手でアイデアを形にすることができます。これは、ソフトウェア開発が一部の専門家のものではなく、「誰でもできるクリエイティブな活動」へと民主化されることを意味します。エンジニアの仕事は、もはやコーディングの専門知識に縛られず、より広い視野でビジネス課題を解決する役割へと進化していくでしょう。

上記以外のバイブコーディングのメリット

上記以外でも次のようなバイブコーディングのメリットが多数あります。

(1)創造性と心理的障壁の解法

AIはどんな初歩的な質問にも笑わずにまじめに解答してくれるため、人間相手には指示しにくいプログラムでも気軽に試すことができます。これにより、心理的なハードルが下がり、思いついたアイデアをすぐに形にする勇気が湧いてきます。

また外注さんに何度も頼むとコストもかかるし悪いから、やりなおしさせにく面がありますが、バイブコーディングにはそういう面はありません。

(2)とりあえず動くもの

最初から完璧なコードを目指すのではなく、まずは動くものを作るというスタンスを重視します。この「とりあえず」の感覚が、開発を楽しみながら進める原動力となり、新しいアイデアが次々と生まれるきっかけになります。

作ってみると意外と色々なことが見えてくるものです。

(3)開発プロセスの進化

バイブコーディングは、単にAIにコードを生成させるだけでなく、AIとの対話を通じて、人間の頭の中にある漠然としたアイデアを具体的な形に落とし込んでいく共同作業です。AIが提示するコードを見て、改めて自分のやりたいことを考え直す、といった「思考の壁打ち」が可能です。

(4)自律型AIエージェントの未来:

現在のバイブコーディングは人間がプロンプトを入力しますが、将来的には「こんなWebサイトを作って」と指示するだけで、AIが自ら計画を立て、コードを書き、テストし、エラーを修正するといった、より自律的な開発サイクルが実現する可能性があります。これは、開発のあり方を根本から変える究極の形と言えるでしょう。

この点からも自動プログラム、使い捨てコードはとてもAI開発と相性がよいこととなります。

(5)リスクと注意点

バイブコーディングは便利である一方、「AIが作ったコードだから安全だろう」という思い込みによるセキュリティリスクや、開発者自身の基礎スキルが空洞化する危険性も指摘されています。スピードと手軽さの裏にある、そうした落とし穴にも目を向けることで、より健全なバイブコーディングの実践につながります。

またコーデインジェクションのようにLLMに不正なコードを仕込む手法が出てくるかもしれませんので注意が必要です。

「5000行のバグを30分で特定できた」というようなAIツールが生み出す「魔法」のような成功体験は、読者の興味を強く惹きつけます。その一方で、AIが生成したコードの保守性の問題や、予期せぬバグの発生など、現実的な課題も知ることで、バイブコーディングをより深く理解することができます。

[AI 最新情報紹介ブログ] - [バイブ・コーディング (vibe coding )とは| 従来のソフトウェア開発との比較表を紹介]